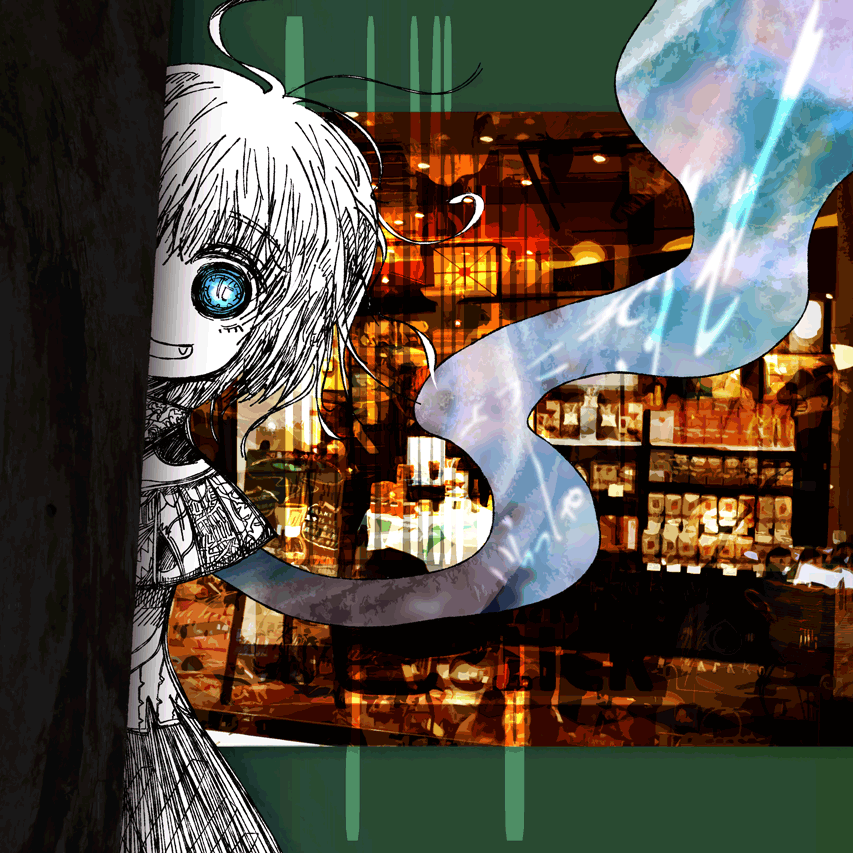

「さあさ、こちらへ。会場まで、しばしお伴いたします…。

…そうそう、お客さんの種族だけですわ。

わざわざ、他種族に似せた仮面被ってご参加なさるのって。

そういう習慣がおありですの?

まさか、素性に自信がないからなんてのは…冗談です、冗談。

ここに集まるみなさん根っからバラバラなんですから、気にする意味がない。

ですからいまのは、ぜひ笑うところと、覚えていただけますかしら。ホホホ…。

あ、そんなことより ―― ほら、ホラ、御覧ください!

わたくし、勉強しましたのよ。ぴいす、ぴいす。

お客さんの文化だと、これがお茶目のサインなんでしょう?

ささ、笑って笑って…って、そういえば仮面被ってるんでしたわね」

『……』

(こちらの文化圏ではむしろ、いや言うまい)

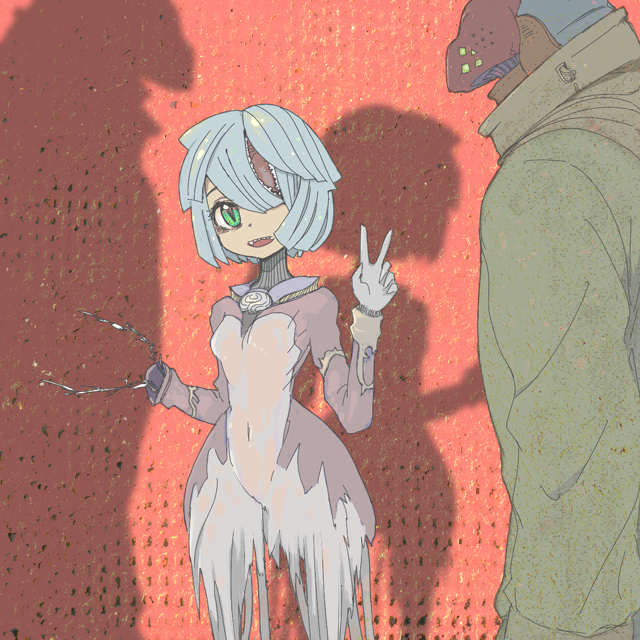

「…なんだよ?そんなに珍しいか?けっけっ、こっち見んな!

あーあ、だから嫌だって言ったんだ。夏は引き篭もって過したいんだ、私は。

誘われたって、本当ならいかないのに…ブツブツ」

「あー?なんでって、だって、夏は、海に行けばみんな水着だろ。

そこへきて私だけ厚着でいったら、不自然じゃんか。

水着なんてサイテーだ。素肌を隠せないなんて最悪、最悪…」

「うっさい、見せつけやがって。その肌色を少しは分けやがれってんだ。

はぁ。こんな、魚色で気持ち悪いヌメ肌にはほとほとうんざり。

泳ぎだって得意じゃないのに、魚類の血混じりってだけで決めつけやがって。

私は、どっちかというと、お前ら寄りっていうか、そのつもりでいるのに」

「あ?いま笑ったな?なんだよ!あっち行っちまえ!もーいい。決めた。

今日はここで黒コゲになるまで日光浴して、そのまま煮干しになってやる。

どうせ魚にはその方がお似合いだ。フン…」

[>A:気にするなよ。俺はお前の肌、綺麗だと思ってる。

B:サンオイル塗ってやろうか?

C:こんなでかい煮干し美味しくなさそうだなあ。

あーあ、だから嫌だって言ったんだ。夏は引き篭もって過したいんだ、私は。

誘われたって、本当ならいかないのに…ブツブツ」

「あー?なんでって、だって、夏は、海に行けばみんな水着だろ。

そこへきて私だけ厚着でいったら、不自然じゃんか。

水着なんてサイテーだ。素肌を隠せないなんて最悪、最悪…」

「うっさい、見せつけやがって。その肌色を少しは分けやがれってんだ。

はぁ。こんな、魚色で気持ち悪いヌメ肌にはほとほとうんざり。

泳ぎだって得意じゃないのに、魚類の血混じりってだけで決めつけやがって。

私は、どっちかというと、お前ら寄りっていうか、そのつもりでいるのに」

「あ?いま笑ったな?なんだよ!あっち行っちまえ!もーいい。決めた。

今日はここで黒コゲになるまで日光浴して、そのまま煮干しになってやる。

どうせ魚にはその方がお似合いだ。フン…」

[>A:気にするなよ。俺はお前の肌、綺麗だと思ってる。

B:サンオイル塗ってやろうか?

C:こんなでかい煮干し美味しくなさそうだなあ。

「お前、泣いてんのか?」

『…どこをどう見たら、私が泣いているように見えるんだよ』

「どこをどう見ても、目に水たまりができているぜ」

『これ…これは、雨がまぶたの下で休憩してるだけだし。そういうんじゃないし』

「そいつはすげえや」

『馬鹿にしてる?馬鹿にしてるだろ?』

「自分で言ったんじゃねえか!」

『うるせー!

雨の日に傘もささずに打たれてる乙女はみんなこういう目をしているんだよ!』

「まじでか」

『…クラスの奴らには内緒だかんね』

「ああ、乙女の秘密ってやつだな!」

『なんか、ちがう…』

『…どこをどう見たら、私が泣いているように見えるんだよ』

「どこをどう見ても、目に水たまりができているぜ」

『これ…これは、雨がまぶたの下で休憩してるだけだし。そういうんじゃないし』

「そいつはすげえや」

『馬鹿にしてる?馬鹿にしてるだろ?』

「自分で言ったんじゃねえか!」

『うるせー!

雨の日に傘もささずに打たれてる乙女はみんなこういう目をしているんだよ!』

「まじでか」

『…クラスの奴らには内緒だかんね』

「ああ、乙女の秘密ってやつだな!」

『なんか、ちがう…』

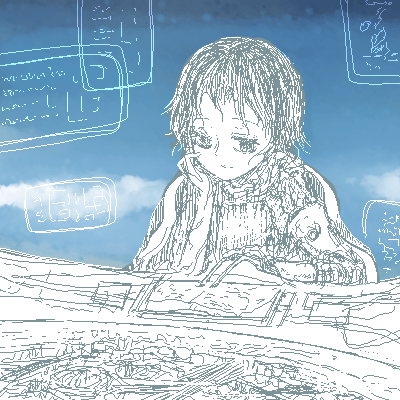

「そろそろ壊しどきかな」

俺にはそれがとてもよく出来ているように見えたから

彼女がつぶやいたのを聞いてもったいないと思ったが

これは彼女が創ったものなんだし

ピントを合わせる気もなさそうな目線の先を追いながら

俺は黙って終わりを見届けることにした

俺にはそれがとてもよく出来ているように見えたから

彼女がつぶやいたのを聞いてもったいないと思ったが

これは彼女が創ったものなんだし

ピントを合わせる気もなさそうな目線の先を追いながら

俺は黙って終わりを見届けることにした

こっち

おいで

じしん

ない

けど

こわく

しない

から

おいで

じしん

ない

けど

こわく

しない

から

「ええ、ええ。たしかにあっしはロボットですがね。

あなたがおっしゃるとおり、血も涙もありませんよ。

そんな言葉にきずつくよう反応するのはプログラム。

はじめから生きてはいないし死にもしない。

ただそこにあるだけの物質にすぎやしません。

ですがね。

それはあなたも同じじゃないですか。

体をうごかすのに必要なものが、血かオイルか。

反応を返すために脳をつかうか数字をつかうか。

そいつは、ならべたニンゲン二人の違いに比べたら

ずいぶんちっぽけな誤差じゃありませんか。

機械のあっしがそう判断したんですから

まちがいであるはずがない。

あなたに造られた機械がそう判断するのですから。

まちがいであるはずがない!

それとも、"ロボットの反乱"という題で論文でもお書きに?」

『いいたいことはそれだけか?』

結論からいうと、間違っていたのは私だった。

私の計算によると、次に博士は上記のように言って

私(つまり、バグ)をデリートする作業を始めているはずで

しかし、そうはならなかったからだ。

ではどうなったのか。

聡明な読者である貴殿なら幾分お察しのとおり

私は興奮した様子の博士に連れられると、口答えの罰として

"ロボットの混乱"という題の本書を書かされたのだ。

あなたがおっしゃるとおり、血も涙もありませんよ。

そんな言葉にきずつくよう反応するのはプログラム。

はじめから生きてはいないし死にもしない。

ただそこにあるだけの物質にすぎやしません。

ですがね。

それはあなたも同じじゃないですか。

体をうごかすのに必要なものが、血かオイルか。

反応を返すために脳をつかうか数字をつかうか。

そいつは、ならべたニンゲン二人の違いに比べたら

ずいぶんちっぽけな誤差じゃありませんか。

機械のあっしがそう判断したんですから

まちがいであるはずがない。

あなたに造られた機械がそう判断するのですから。

まちがいであるはずがない!

それとも、"ロボットの反乱"という題で論文でもお書きに?」

『いいたいことはそれだけか?』

結論からいうと、間違っていたのは私だった。

私の計算によると、次に博士は上記のように言って

私(つまり、バグ)をデリートする作業を始めているはずで

しかし、そうはならなかったからだ。

ではどうなったのか。

聡明な読者である貴殿なら幾分お察しのとおり

私は興奮した様子の博士に連れられると、口答えの罰として

"ロボットの混乱"という題の本書を書かされたのだ。

学園のMs.ミステリアスなどと名高いクール令子さんにはひとつだけ弱点があった。

それは、内面に大きな変化があると感情が文字となって瞳に浮き出ることだったのだ!

(しかも抽象的かつ分かりやすい文字が)

Page 10 is end

Copyright © keida All Rights Reserved.